Мохноногий сыч

| Мохноногий сыч | |||

|---|---|---|---|

| |||

| Научная классификация | |||

|

Домен: Царство: Подцарство: Без ранга: Без ранга: Тип: Подтип: Инфратип: Надкласс: Клада: Клада: Класс: Подкласс: Инфракласс: Клада: Отряд: Семейство: Подсемейство: Род: Вид: Мохноногий сыч |

|||

| Международное научное название | |||

| Aegolius funereus Linnaeus, 1758 | |||

| Ареал | |||

Круглогодично Районы миграции |

|||

| Охранный статус | |||

Мохноно́гий сыч[1] (лат. Aegolius funereus) — вид хищных птиц из семейства совиных.

Описание

Внешний вид

Размер птицы в среднем не превышает размера голубя. Общая длина 21—27 см, длина крыла 16—19 см, масса — 120—190 г. Самки крупнее самцов[2]. Крылья длинные и широкие. Хвост короткий. Лапы густо оперены до когтей (отчего и происходит название). Окрас мохноногого сыча бурый с белыми пятнами. Последние хорошо заметны на голове, шее, плечах. Низ светло-серый, с нерезкими светло-бурыми пестринами. Глаза и клюв жёлтые, когти чёрные. Молодые птицы отличаются от взрослых каштаново-бурым оперением, то есть оно более однотонно, чем у взрослых особей. Полёт относительно бесшумный и прямой[3].

Вокализация

Брачные крики мохноногого сыча можно услышать в период с марта по апрель. Чаще всего это призывные трели самцов, повторяемые в период возбуждения раз за разом. Самец обычно кричит, сидя на дереве поблизости от дупла, причем весной по нескольку часов кряду. В Швеции и Норвегии орнитологи насчитывали до четырёх тысяч криков за ночь. Каждый призыв состоит из девяти-десяти низких звуков, следующих один за другим и постепенно становящихся всё тише и тише, и длится около трёх секунд. Призывная трель самца воспринимается, как энергичное выкрикивание «у-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу». Кроме брачных призывов, в репертуаре птицы присутствует глухое трехсложное «ва-ва-ваа», издаваемое часто на лету. Иногда звук издаётся птицами в ситуациях, которые могут вызвать у них тревогу. Реже похожие звуки выкрикивает самка при приближении к дуплу человека. При возвращении и иногда при вылете на охоту самец испускает высокую трель, состоящую из трех-четырех повторяющихся звуков «о»[4].

Среда обитания

Чаще всего осёдлая птица, но известны неоднократные случаи миграции вдоль побережья Псковского и Чудского озер. В Канаде в годы падения численности мышевидных грызунов кочуют в одни сроки с ястребиной совой и бородатой неясытью. Обитает в хвойных и реже в смешанных лесах. Охотно заселяет таёжные леса вблизи озёр и моховых болот. Гнездится чаще всего в дуплах, во многих случаях занимает выдолбленные чёрным дятлом (желной). Известны случаи поселения в отдельно стоящих посреди открытого пространства деревьев. На Карельском перешейке было обнаружено гнездо представителя вида в дупле сосны, стоявших посреди луга в ста пятидесяти метрах от посёлка и в пятидесяти от реки. Сова выводила в нём потомство по крайней мере четыре года подряд. Не найдя удобных естественных дупел, мохноногий сыч селится в искусственных, нередко при этом переселяясь в более освещённые леса. В сосновых лесах на берегу Ладожского озера и в Кандалакшском заповеднике было замечено, что он иногда гнездится в дуплянках. В естественных дубравах лесостепных районов известны случаи поселения в крупных скворечниках (с летком не менее семи с половиной сантиметров в диаметре). Во многих странах Западной Европы большинство мохногогих сычей обитает именно в искусственных гнездовьях[4].

Питание

Добычу мохноногий сыч высматривает, чаще всего сидя на дереве на высоте трёх-четырёх метров. Обычно, посидев на одной ветке и не обнаружив потенциальной добычи, он перелетает метров на семьдесят и вновь начитает высматривать добычу, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. В бесснежные сезоны добывает мышевидных грызунов. Недостаток основного корма — полевок — сыч компенсирует землеройками. Птиц ловит редко, чаще всего зимой. Сычи, живущие на берегах водоемов, изредка охотятся на утят. Мохноногий сыч делает продовольственные запасы, пряча в дуплах трупы добытых им полевок, реже птиц. Корм заглатывает целиком, неперевариваемые остатки отрыгивает в виде погадок. Исследование погадок, проведённое в пещерах Кургазак (Челябинская область) и Аракаевской пещере (Свердловская область), показало, что рацион обитавших здесь сычей состоял на 93 процента из рыжей полевки, лесной мыши и иных мышевидных грызунов. Отлавливали сычи в первую очередь молодых зверьков. А в ходе исследования погадок в пограничных с Финляндией районах СССР 44 процента пришлось на долю рыжей полевки, 22— на долю землероек, 21 процент заняла серая полевка, 3 — мыши и 7 процентов — птицы[4].

Размножение

Гнездо и насиживание

Гнездится мохноногий сыч чаще всего в дуплах, при необходимости в искусственных сооружениях. Яйца откладывают в апреле. В кладке обычно 4—6 яиц, реже больше, массой 12—14 гр каждое. Скорлупа белая, с незначительным блеском. Средний размер яиц составляет 32,3x26,3 миллиметра. Насиживание на севере ареала длится 26—28 суток. При теплой погоде продолжительность инкубации может затягиваться до двадцати девяти, а при холодной весне сокращаться до двадцати пяти суток[4].

Птенцы

Только что вылупившийся птенец мохноногого сыча весит около 8—9 граммов и уже через несколько часов обсыхает и покрывается густым белым пухом. Насиживание не всегда начинается с откладки первого яйца. Известны случаи одновременного вылупления первых птенцов или с интервалом не более четырех-шести часов. Остальные птенцы проклевываются по одному за ночь. Небольшой разницей в возрасте объясняются незначительные различия в размерах птенцов из одного выводка. Глаза у птенцов открываются на восьмую-одиннадцатую ночь. Через ещё пару ночей совята начинают устойчиво держаться на ногах и при недоедании сами начинают искать себе пищу, что иногда приводит к поеданию старшими птенцами младших. На Карельском перешейке птенцы, уже способные к прямолинейному полету, покидают дупло на 29—32-ю ночь. На юге, например в Воронежской области, не выходят из дупла иногда до 38 суток. К концу июня летные птенцы в сопровождении родителей уже кочуют по лесам. В этот период можно услышать беспокойный, хриплый посвист «тс-иии» взрослых птиц и сиплые крики сычат, просящих еду[4].

Враги

Из-за своих маленьких размеров мохноногий сыч иногда становится добычей более крупных сов, таких, как обыкновенный и виргинский филины, длиннохвостая неясыть, ушастая сова, и дневных хищных птиц, таких, как ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник[5]. Гнезда могут разорять куницы или белки. Куница после удачной охоты может вернуться к гнезду, а белка не только разоряет гнёзда, но и иногда строит в гнёздах сычей свои собственные. По этой причине нередко мохноногие сычи каждый год строят новое гнездо[6].

Систематика

Мохноногий сыч впервые был описан шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем в 1758 году в десятом переиздании «Системы природы» под биноменом Strix funerea. В 1829 году был отнесён немецким зоологом Иоганном Якубом Каупом к роду мохноногих сычей[7]. Является типовым видом своего рода[8].

Международный союз орнитологов выделяет у мохноногого сыча семь подвидов (перечислены ниже)[9][10]:

- A. f. richardsoni (Bonaparte, 1838) — североамериканский подвид, обитает в США и Канаде.

- A. f. funereus (Linnaeus, 1758) — Европа, европейская часть России

- A. f. magnus (Buturlin, 1907) — Сибирь

- A. f. sibiricus (Buturlin, 1910) — Сибирь, Китай

- A. f. pallens (Schalow, 1908) — Сибирь

- A. f. caucasicus (Buturlin, 1907) — Кавказские горы

- A. f. beickianus Stresemann, 1928 — Индия, Китай

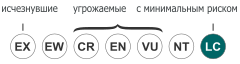

Охранный статус

Численность мохноногих сычей ежегодно колеблется из-за изменения численности грызунов и толщины снежного покрова. Популяция в некоторых странах Европы значительно сократилась с начала 1990-х годов в результате потери первичной среды обитания из-за вырубки лесов. Тем не менее, Международный союз охраны природы оценивает популяцию мохноногого сыча как стабильную. Количество половозрелых особей составляет от 730 000 до 1 810 000 птиц. Средняя продолжительность поколения составляет 4,13 года. Мохноногий сыч получил охранный статус «Вид, вызывающий наименьшие опасения»[11].

Мохноногий сыч внесён в Красную книгу Украины, Красную книгу Бурятии[12] и в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения CITES, а также перечни Бернской конвенции (Приложение II)[13].

Галерея

-

Молодые мохноногие сычи

-

Скелет мохноногого сыча

-

Гнездо мохноногого сыча

-

Мохноногий сыч с пойманной мышью в когтях

Примечания

- ↑ Бёме Р. Л., Флинт В. Е. Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / Под общ. ред. акад. В. Е. Соколова. — М.: Русский язык, РУССО, 1994. — С. 139. — 2030 экз. — ISBN 5-200-00643-0.

- ↑ Cramp, 1985, с. 615.

- ↑ Svensson et al., 2009, с. 226.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Пукинский, 1977.

- ↑ Mikkola, 1983.

- ↑ Sonerud, G. A. Nest Hole Shift in Tengmalm's Owl Aegolius funereus as Defence Against Nest Predation Involving Long-Term Memory in the Predator (англ.) // Journal of Animal Ecology. — 2016. — No. 54 (1). — P. 179-192. — doi:10.2307/4629.

- ↑ Kaup, Johann Jakob. Skizzirte Entwickelungs-Geschichte und natürliches System der europäischen Thierwelt : []. — Carl Wilhelm Leske, 1829. — P. 34.

- ↑ James L. Peters. Check-List of Birds of the World. — Vol. 4. — Cambridge, Massachusetts, 1940. — С. 171–172.

- ↑ Gill F., Donsker D. & Rasmussen P. (Eds.): Owls (англ.). IOC World Bird List (v12.2) (11 августа 2022). doi:10.14344/IOC.ML.12.2. Дата обращения: 7 сентября 2022.

- ↑ Данные об ареале подвидов приведены с помощью источника Gill F., Donsker D. & Rasmussen P. (Eds.): Owls (англ.). IOC World Bird List (v12.2) (11 августа 2022). doi:10.14344/IOC.ML.12.2.

- ↑ Мохноногий сыч (англ.). The IUCN Red List of Threatened Species.

- ↑ Красная книга Бурятии - МОХНОНОГИЙ СЫЧ. Красная книга Бурятии. Дата обращения: 11 сентября 2022. Архивировано 24 марта 2008 года.

- ↑ Красная книга Украины. Сыч мохноногий Aegolius funereus (Linnaeus, 1758). Красная книга Украины. Дата обращения: 11 сентября 2022.

Литература

- Лесная энциклопедия: В 2-х т. Т. 2. Гл. ред. Воробьев Г. И.; Ред. кол.: Анучин Н. А., Атрохин В. Г., Виноградов В. Н. и др. — Издательство «Советская энциклопедия», 1986. — 631 с.

- Пукинский, Ю. Б. Жизнь сов. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1977. — 240 с. — (Жизнь наших птиц и зверей).

- Svensson, Lars; Mullarney, Killian; Zetterström, Dan. Collins Bird Guide. — 2nd. — London : HarperCollins, 2009. — ISBN 978-0-00-726814-6.

- Cramp, Stanley. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic (англ.). — Oxford: Oxford University Press, 1985. — Vol. 4.Terns to Woodpeckers. — P. 606–616. — ISBN 978-0-19-857507-8.

- Mikkola, Heimo. Owls of Europe. — Staffordshire, England, 1983. — С. 256—269. — ISBN 0-85661-034-8.